Ces derniers temps, la toile s’est enflammée à la sortie de Blanche-Neige. Disney, déjà accusé de céder au “wokisme”, a vu ce film faire un flop monumental. Sommes-nous à un tournant décisif ?

Je suis une femme noire, et l’introduction forcée (parfois à coups de chausse-pied), de la diversité dans les films et séries me dérange profondément. Oui à la représentation, mais pas à n’importe quel prix.

Déjà, revenons aux bases : qu’est-ce-que le mouvement woke ?

À l’origine, dans les années 1930, woke est un mot issu du militantisme afro-américain. Il appelait à “rester éveillé” face aux injustices raciales, notamment la ségrégation et les violences policières. L’expression stay woke est ensuite devenue, dans les années 1970, un cri politique lié aux droits civiques et à la prise de conscience des privilèges blancs. Puis dans les années 2010, elle s’est étendue à d’autres formes de luttes : sexisme, homophobie, transphobie…

Cette vigilance a nourri de grandes œuvres. The Wire, Atlanta, et d’autres productions ont su représenter les Noirs avec profondeur et justesse.

Mais aujourd’hui, le mot woke est devenu un produit. On le colle partout, sans cohérence. Et dans certains genres narratifs, ça ne marche pas. Je pense notamment à un univers que j’aime beaucoup : l’héroïc fantasy.

Voici mon avis, purement subjectif, sur la question. Ici on va plutôt focus sur la représentation des personnes noires.

- Une fantasy façonnée par l’Europe médiévale

L’héroïc fantasy, dans sa version classique, s’ancre dans une esthétique et une organisation sociale inspirées de l’Europe médiévale : monarchies féodales, chevalerie, guildes d’artisans, religions monothéistes, mythologies nordiques ou celtiques. Tolkien, avec Le Seigneur des Anneaux, a aussi servi à cristalliser cette vision. Depuis, nombre d’œuvres ont suivi ce modèle.

Dans ce cadre précis, les personnages sont souvent blancs non pas par volonté d’exclusion, mais parce que l’univers est bâti sur un socle culturel européen. Y introduire un personnage noir, asiatique ou arabe n’est pas problématique en soi — à condition que ce soit justifié par la logique interne du monde. Un peuple noir dans un royaume du Sud avec sa propre langue et ses coutumes ? Oui. Un roi noir parachuté dans une dynastie nordique aux cheveux d’argent ? C’est n’importe quoi.

Ce n’est pas un choix raciste, c’est un choix de cadre. Un monde fictif n’a pas à refléter notre société actuelle — il doit d’abord rester cohérent avec sa propre logique interne. Et c’est ce qui pose problème dans certaines œuvres récentes, comme Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon.

Dans Les Anneaux de Pouvoir, par exemple, nous voyons un elfe noir et une naine noire, des personnages dont la présence n’est pas expliquée.

De même, dans House of the Dragon, la présence d’un personnage noir dans la famille Targaryen, pourtant historiquement européenne et issue d’une lignée aux traits physiques bien définis (caucasiens, cheveux argentés, yeux violets), pose question.

A force de plaquer des archétypes contemporains sur des mondes qui ne leur correspondent pas, on dessert la représentation au lieu de l’enrichir.

- Le “pity casting” ou l’illusion de l’inclusivité

Depuis quelques années, les productions hollywoodiennes se livrent à ce que certains appellent du pity casting : l’intégration de personnages racisés non pas pour enrichir une histoire, mais pour répondre à une pression extérieure ou cocher une case de diversité. C’est une inclusion de façade, sans réflexion ni ancrage narratif. Or, cette démarche dessert tout le monde.

D’abord parce qu’elle infantilise. Elle s’inscrit dans une logique paternaliste où l’on donne aux acteurs noirs “une chance” de briller, mais dans un cadre bancal, mal pensé pour eux. On ne leur écrit pas de cultures, de mythes, de langues, de passés. Ils sont là, projetés dans des univers qui ne les ont pas envisagés, et doivent en plus porter le poids symbolique de la représentation.

Ensuite, parce que cela finit par épuiser les premiers concernés. Les spectateurs noirs, eux-mêmes, n’en peuvent plus d’être insérés sans cohérence, sans respect, sans imagination. Il ne s’agit plus de réclamer de la place à tout prix, mais de réclamer de la qualité. Des personnages solides, des univers où l’on existe sans avoir à s’excuser, sans avoir à se justifier.

Et enfin, parce que ce type de casting fait le jeu des racistes. Il leur donne des arguments faciles : “regardez, on force, on triche, on détruit les traditions.” Pire encore, cela fragilise la perception même du talent des acteurs et actrices noir(e)s. Ils doivent en faire deux fois plus pour prouver qu’ils méritent d’être là — non seulement comme interprètes, mais aussi comme porteurs de symboles.

Le cinéma, et encore plus la fantasy, influence les imaginaires collectifs. Quand l’inclusivité devient une opération marketing, elle ne libère rien. Elle fige. Elle gêne. Elle frustre. Et surtout, elle rate l’occasion de créer de nouveaux mondes vraiment puissants, vraiment justes, vraiment inspirants.

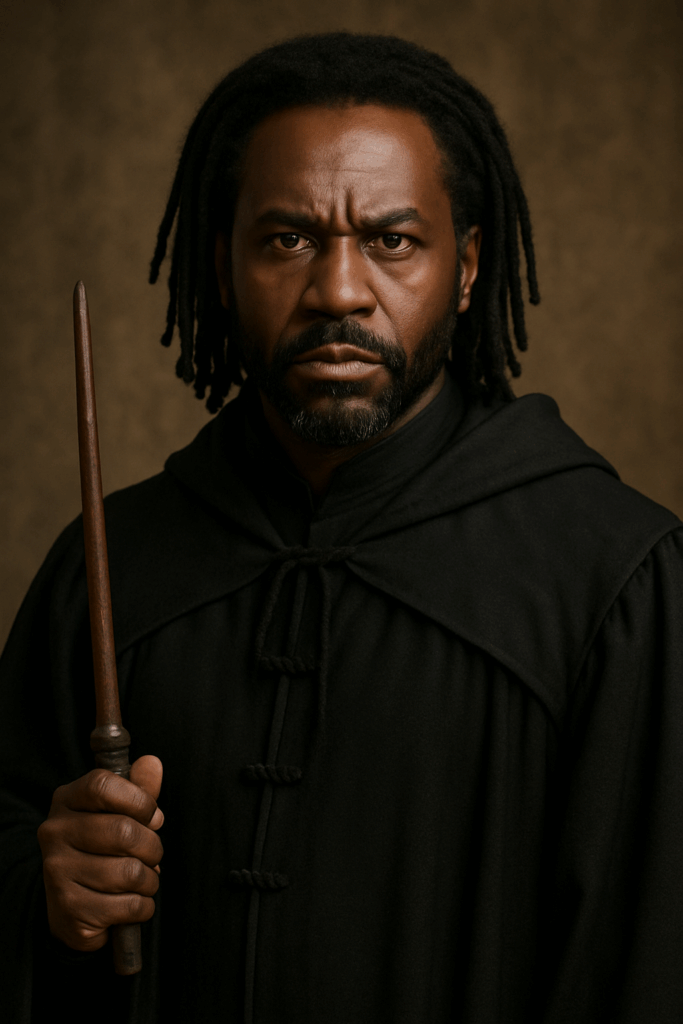

- Quand l’urban fantasy recycle les mêmes travers : Une Snape noir c’est non !

Dans l’adaptation annoncée de la série Harry Potter par HBO, un acteur noir (Paapa Essiedu) a été choisi pour incarner Severus Snape. Là, nous avons été nombreux à lever les yeux au ciel. A quel moment, personne n’a vu les problèmes venir avec ce choix ? A moins que la série dérive du rôle du personnage…rien ne va.

- Une description physique précise et marquante

Dans les livres de J.K. Rowling, Severus Snape est décrit dès sa première apparition ainsi :

« He had sallow skin, a large hooked nose and greasy shoulder-length black hair. »

« Il avait la peau cireuse, un grand nez crochu et de longs cheveux noirs et gras tombant sur les épaules. »

Ce portrait évoque un personnage physiquement repoussant, pâle, étrange, tout en soulignant une appartenance implicite au monde blanc britannique. Cette apparence est indissociable de sa fonction dans l’univers : il dérange, il inquiète, il est marginalisé.

- Un passé de souffre-douleur

Snape a été harcelé, humilié dans sa jeunesse par des élèves issus d’un milieu plus aisé (James Potter notamment). Dans un univers majoritairement blanc, ce harcèlement est social, lié à son apparence et à son statut.

Mais si Snape devient noir, ce passé prend un tout autre sens : il devient racialisé. Le récit ne sera plus lu de la même manière. Et s’il n’est pas adapté pour prendre en compte cette dimension, il devient aveugle à la violence symbolique que cela représente.

- Un personnage sacrifié et isolé

Snape meurt, sans reconnaissance ni récompense. Il agit seul, dans l’ombre, et meurt pour protéger le héros, sans jamais voir son geste honoré publiquement.

C’est un personnage utile, mais sacrifiable.

Le message implicite devient alors : même quand l’homme noir est loyal et héroïque, il ne mérite pas d’être célébré. Il est là pour servir le récit de l’autre, et disparaître ensuite. Bon, il devient le deuxième prénom du fils de Harry, super…

Bref, Le choix d’un acteur noir pour incarner Snape, sans tenir compte des implications raciales du personnage, ne fait que renforcer des stéréotypes nuisibles.

- Plutôt que repeindre, inventer

Dans l’héroïc fantasy (et même d’autres genres), il est inutile de chercher à « repeindre » les récits traditionnels en y insérant des personnages noirs ou d’autres figures racisées. Plutôt que d’adapter des mondes européens, créer des univers entièrement originaux, est la solution. On attend que ça. Cela se fait pas mal dans l’animation destinée aux enfants d’ailleurs.

Pourquoi ne pas s’inspirer de l’Empire du Mali, du règne de Mansa Moussa, ou encore des légendes puissantes comme celles de Mami Wata etc. ? Ces récits ont un potentiel immense pour imaginer des systèmes magiques, des géographies et des sociétés cohérents et fascinants.

Prenons Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi : bien que l’autrice ait introduit des éléments de la culture africaine dans son monde fantasy, son système magique et ses tropes sont trop faibles pour avoir un impact durable. Il manque encore un véritable ancrage dans un lore original qui s’appuie sur les spécificités des cultures africaines. Le film en production pourrait cependant être une occasion de pousser cette approche plus loin, en mettant en place un univers où les récits, la magie, les créatures, et même les conflits politiques soient inspirés par la richesse des mythes africains, mais sans tomber dans une simple peinture superficielle.

L’essentiel est de bâtir des mondes où les héros noirs ne sont pas des anomalies, mais des figures naturelles, complexes et puissantes, portées par des mythes et des systèmes propres à leurs cultures.

J’adhère à l’analyse ! C’est pertinent et malheureusement symptomatique de chaque nouvelle production de ces dernières années.